今回の網走行きは週末の土日で弾丸旅行となりました。

目当てはもちろんオホーツク網走マラソンなわけですが、どうせ行くならば少しは観光も!と考えて動いたわけですが下調べも悪く運も悪く思うようには行きませんでした

1日目

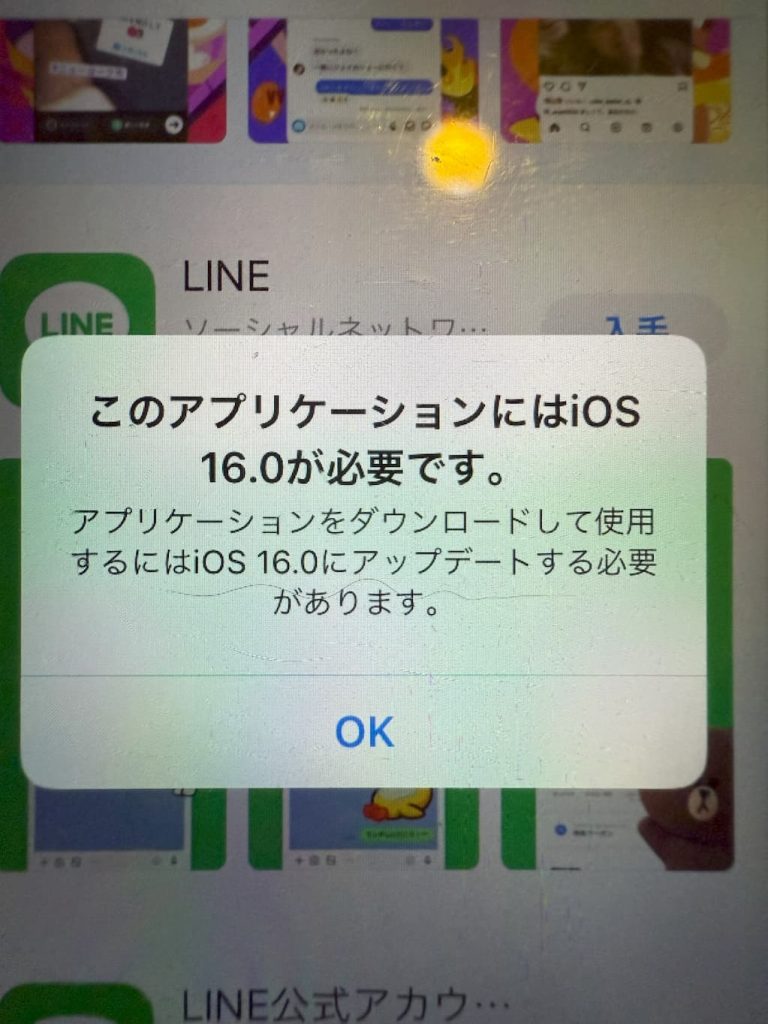

羽田ですでにつまづきます。

この時点で、すでにギリギリだった予定の見直しを迫られます。

着く時刻を考えると、神社に行ってからでは開会式の抽選に間に合いません。

この時点で、監獄博物館を調べてみると、入館が16時と。。。

開会式が終わってから、急いで神社に行くも、すでに16時を大きくまわり暗くなっている。

この日の宿は、網走では取ることができなかったので北見に向かいます

夕食は当初、北見で名物と言われていた焼きそばを食べようと考えていました。

なんというか、観光地というわけでもない地方都市だと酒がないとどうしようもないのでしょうか。

あまり奇をてらった店に入ってもしょうがないので、コンビニでその日の夕食は済ませます

2日目

マラソン後、いそいそと昨日行くことができなかった監獄博物館に向かいます。

シャトルバスで網走駅まで行くも、監獄行きのバスはしばらくは来ない。

タクシーで、おみやげ物買う場所などを情報収集するも、駅前にはあまりいいものはないとのこと。。空港に望みをかけたほうがいいみたいでした。

監獄博物館に来たものの、そもそも網走監獄に対しての知識をそれほど持っていなかったので、北海道開拓の歴史的なものを知ることができたのは思わぬ収穫でした。

刑務所として考えると、ずいぶんと凝った作りですよね。

外には食堂が併設されていて、食事をすることができます。

この食事もここへ来た楽しみの一つだったのですが、こちらもリサーチ不足。。。

出所祝い膳を食べたかった。。。

監獄博物館からの帰りこそはバスを!と思ったのですが、2時間近く間が空いている・・・。

もともと監獄博物館は歩いて40分程度という話だったので、駅まで歩くことに。

旅は道連れ?

このおっちゃん。

人それぞれいろいろな人生があるもんだなぁとしみじみ思います。

こういうとき、自分はどんな話をすることができるんだろうなぁと思ってしまいますね。

話している中で、バケットリストに関する話になりました。

【ワーナー公式】映画(ブルーレイ,DVD & 4K UHD/デジタル配信)|最高の人生の見つけ方 (warnerbros.co.jp)

おっちゃんもバケットリストを作ってやっていて、北海道を電車で制覇する!ということをやっている最中とのこと。

他にどんなことを掲げているのか?というと、色々ありましたが面白いのが「毎月トンカツ食べる」ってものでした。

“毎月”なので、継続していくことを考えるとずっとチェックつかないんじゃないか?と思うわけですが、そのあたりは御愛嬌ですね。

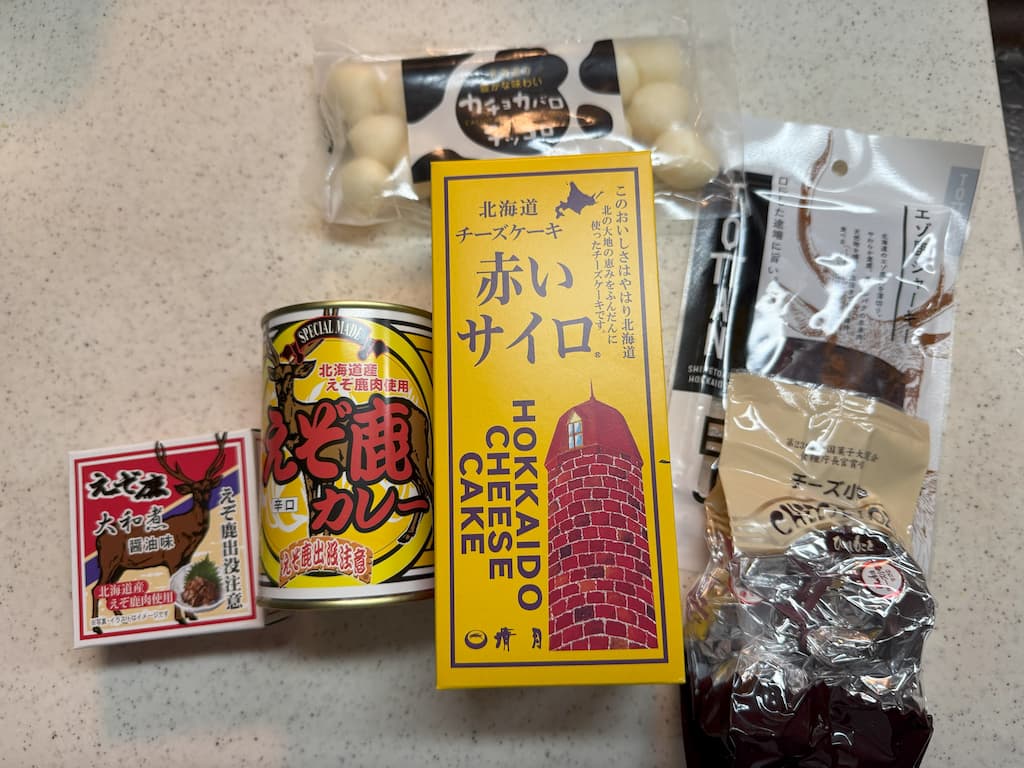

お土産

その後、早めに着いた空港でスープカレーを食べ、お土産を物色しました

最終的に、また飛行機が遅れてしまい、終電に間に合うかどうかのギリギリラインでしたがなんとか無事に帰ってくることができました。

いや、北海道とんぼ返りはやっぱり大変ですね。

次、いつ行くことができるかはわかりませんが、もう少しちゃんと計画立てていかないともったいないですね