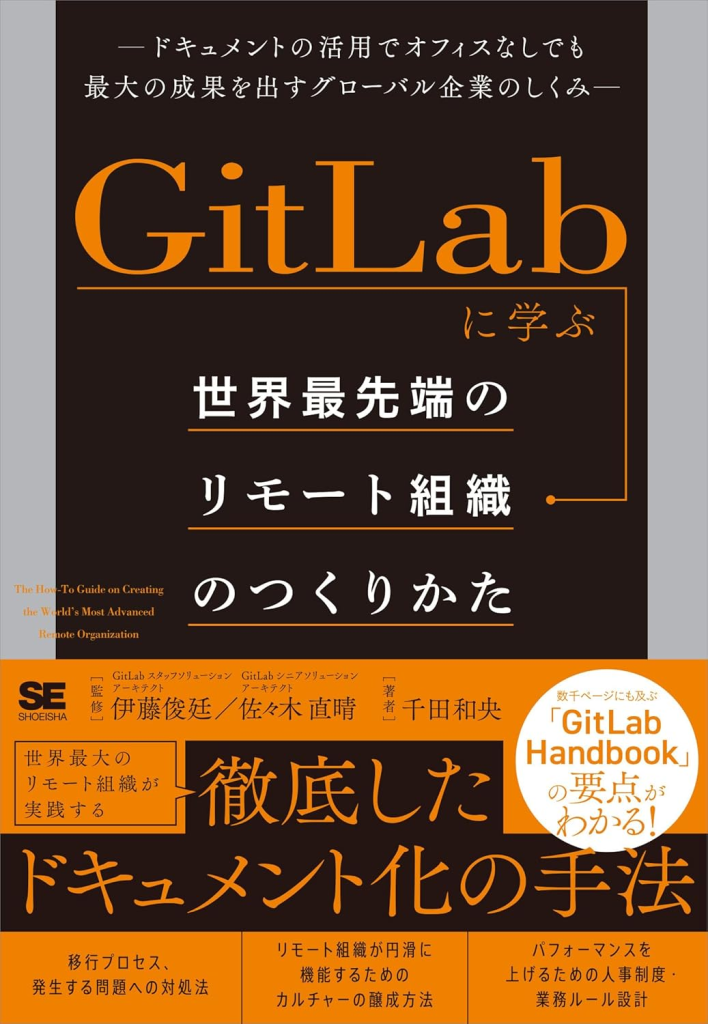

先日読んだ「GitLabに学ぶ 世界最先端のリモート組織のつくりかた」に影響を受けて少しずつではありますが、GitLabのHandbookを読み進めています

分量が多すぎるので、少しずつまとめていきたいところ。

そもそも1on1はシーンに分ける

1on1での話題がなくなったときにどんなテーマで会話をするのか?という記事はよく見かけますが、Handbookでは”どういうときにどういう話題をするのか?”というように、シーン別に書かれているのが良いと思った。

- 通常の1on1アジェンダ

- キャリア開発の議論

- マネージャー引き継ぎ

- シャドウ1on1

- リーダーシップ・エンゲージメント・チェックイン

そりゃそうだ。MBOやOKRなどを作ったタイミングや評価を行ったあと。

会社から何かしらの発表があったり組織変更が行われた後などで会話の内容は変えるべきだ。

このあたり、その時その時でなんとなく会話の内容は意識してはいたが、明確に分類までしていなかった。

ただ、シャドウってのとリーダーシップ・エンゲージメント・チェックインという形式は初めて知った。

シャドウは、自分のマネージャーと、マネージャーのマネージャー。つまり上司の1on1に出席するということで透明性を図る目的らしい。

機密性の高い内容になると退出させられるらしいが、これは上司に対しての信頼感というか親密さというか。そういうものを醸成することができるのかもしれない。

リーダーシップ研修みたいなものでも、上司が何を考えて普段どういう業務を行っているのかをインタビューするような課題が課せられることがあるけれど、それに近いものを感じます。

リーダーシップ・エンゲージメント・チェックインは別名でステイインタビューとあるように、メンバーを組織にとどまらせるために行われる1on1ということ。

そこでは、メンバーの重要性を伝えつつ、より良くするために何ができるのか?ということを会話してもらうためらしい。

いずれにしてもハンドブックには、それぞれのシーンでどういう対応を取るべきか?というところまで記載がされており、自分自身で実施している1on1を思うと少し恥ずかしくなる。

1on1の始め方

GitLabではGoogleDocsを用いて事前に上司、メンバーが議題を持ち寄って1on1を行うという形を取る。

実際のところ、マネージャーは一人でどれくらいの人数を1on1しているのだろうか。

Handbookを読む限りでは週に1度は1on1をやることを推奨しており、それを考えると事前の議題設定からその内容把握。前準備とアフターフォローを考えるとかなりの時間を費やしていることがわかる。

それだけ人を大事にしているという話なのだろうけれど、うーん。

回るのだろうか。。。回るように効率化していくということなのだろう。

私が所属している会社ではGoogleDocsは利用していないので、Teamsでエクセルを共有するなどして似たようなことはできそうな気がする

まぁ、言ったところですぐにメンバーが議題を出してくれるとは思えない気もするけれど、やってみないと始まらないしやってみるわけですな。