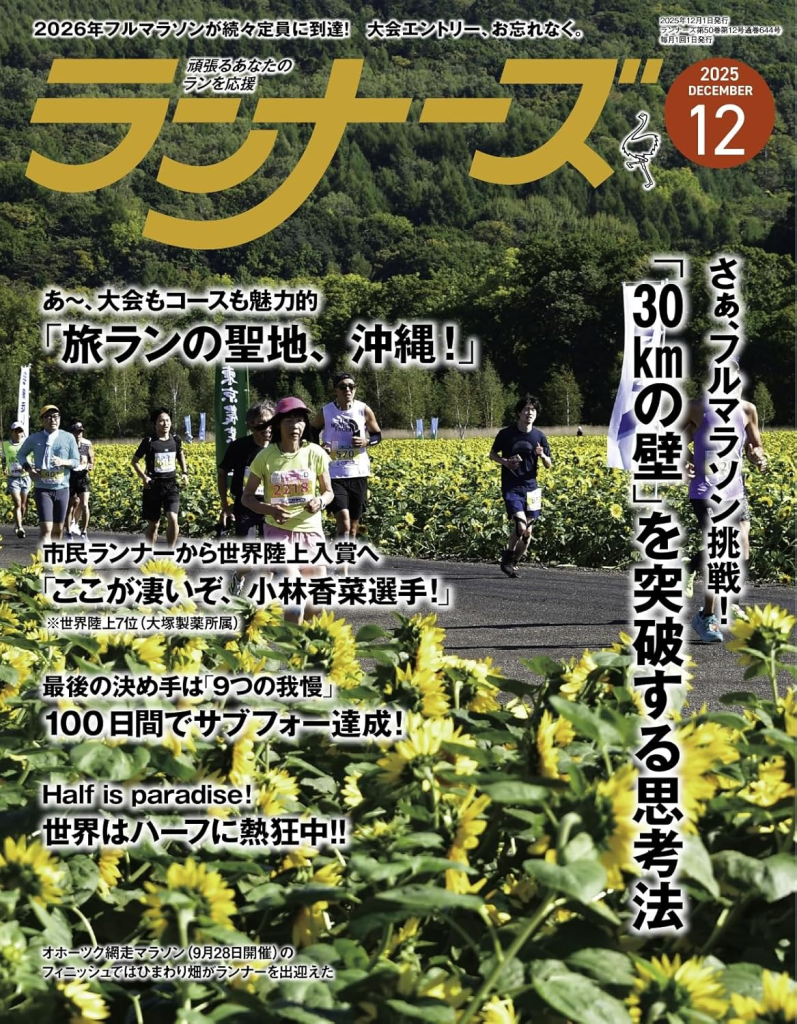

昨日まで雨が心配された水戸黄門漫遊マラソンですが、アサイチで千葉を出る際には曇り空。まさか、持つのか??と期待

無事に決戦の地に降り立ったわけですが、

空模様は結構持ってくれている。

同日開催の横浜マラソンが雨、金沢マラソンが土砂降りとアナウンスで告げられる。

金沢マラソンは遠いから考えてはなかったのだけれど、横浜マラソンは正直迷ったんですよね。完走メダルがちょっと中二心をくすぐる感じでかっこいいし。

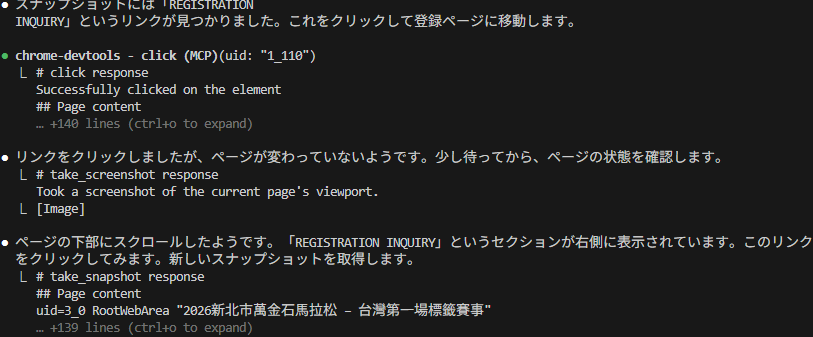

でも、正直高い。2万近くする。水戸黄門漫遊マラソンは1万しない!!しかも10回記念大会!

というわけで、水戸黄門漫遊マラソンにしたのですね。大正解としておきましょう。

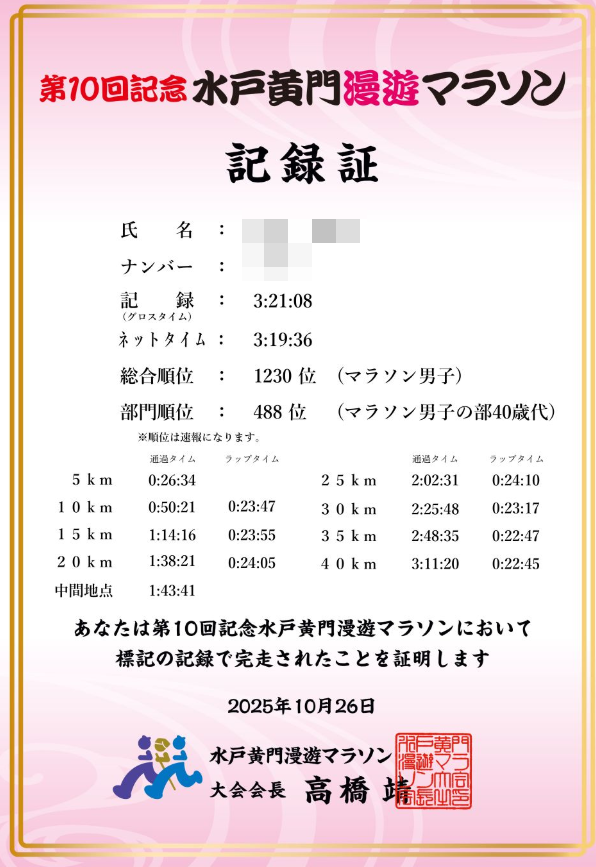

レースの結果

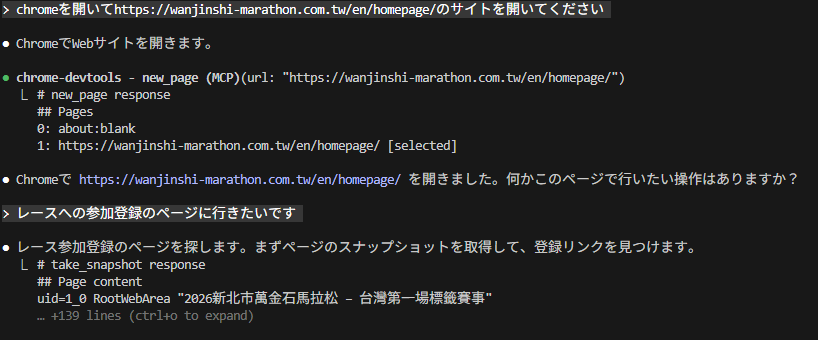

細かい振り返りは色々思う所あるのですが、結果からすると、無事に目標だったサブ3.5を達成することができました!

途中まで、ちょっとオーバーペースになってるかな?と思ったのですが、今年ずっと走り込んでいた自分を信じて逆にペースアップ。

結果的に尻上がりにラップタイムが上がっていくようないい感じのレースをすることができました。

最後まで一度も歩かず、最後の激坂も走りきってゴール。

一度も歩かなかったのっていつ以来だろうか・・・?これは練習の成果と言えるでしょう。

昨年末の湘南国際マラソンで力不足を痛感してから色々と試行錯誤をした結果が出たということで一安心。

2月のさいたまマラソンでサブ3と行きたいところですが、今回がいいレース運びでまだ20分近くタイムを縮めないと行けないということは、まだまだ壁は厚そう。

明日から、筋トレから出直しです

なにはともあれ、水戸黄門漫遊マラソン走った皆さん、お疲れ様でした!ナイスラン!