PdMのすべてをうたった一冊。

Audibleで拝聴させていただきました

プロダクトマネジメントのすべて 事業戦略・IT開発・UXデザイン・マーケティングからチーム・組織運営まで

本書が刊行されたのは2022年ということで、約4年前となる。

だいぶ市場環境は変わってしまっている感じもするが、網羅という意味ではまとまっていて勉強になる一冊だった

そもそも何をプロダクトとするのか

本書ではPdMをテーマとしているのだから、まずはプロダクトから始まる。

ただ、必ずしも自社プロダクトや自社サービスを展開しているとは限らないのが実情で、私自身現在の所属はそういうものがない。

前職では自社プロダクトを持ちその開発に携わっていた。

ただ、既存プロダクトであったので、本書で書かれているようなカスタマージャーニーマップやリーンキャンパスなどの今どきの手法はわざわざ実施されなかった。

(今思うとやっておいたほうがよかった面もある)

そう考えると、これらの知識の使いどころは気を付けないと見過ごしてしまいそう。

現在の組織でいうと、組織や自分自身をプロダクトと見立てて考えるべきなのだろう。

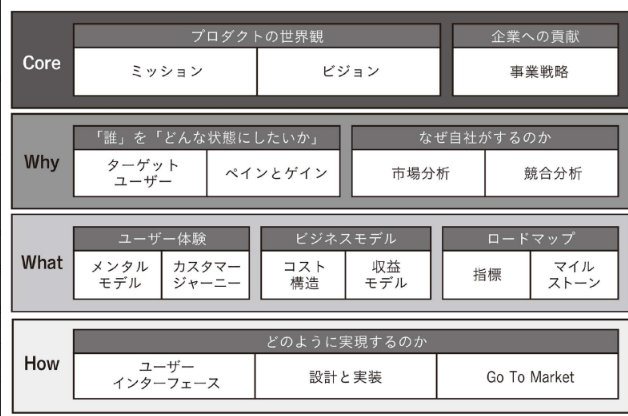

その場合、本書で書かれているようなプロダクトの4階層を考え、整理していきそのうえで自社メンバーのスキルセットなどをそろえていく。。。

なんか考えられそうな気がしてきた。

W型人材

本書では、PdMはW型人材がよいとされているが、W型人材という表現は初めて見た。

曰く、複数の知識やスキルを持ちつつも、スペシャリストほど深くい見識は持たなくてOK。ただ、複数の知見を持っていることで、その相乗効果を発揮することが出来るということらしい。

この〇型人材。いろいろとありますよね。

直近では、エンジニアとしてはT型人材を目指すべきというようなスライドを見た記憶があります。

ただ、何型であろうと結局のところその要素として何を選ぶのかが一番問題な気がしている。

本書でのW型人材で取り上げられていたスキルとしては以下の6個

- 発想力

- 計画力

- 実行力

- 仮想検証力

- リスク管理力

- チーム構築力

見事にソフトスキル。

これは本書の読者想定がエンジニアとは限らないからなんだろう。

エンジニアで考えるとどうなるんだろうな~って思ってしまうんですよね。

ムズイ。

結局のところ実行力なのではないかと思えてしまう。

この先のPdM

基本的な考え方は大きくは変わらないのかもしれないが、現代においてはAIとどう付き合っていくのか。

プロダクトの在り方に関しては大きく変わっていくのではないかと思えてくる。

わかりやすい話でいうと、AIによるコーディング能力の向上で仮説検証がやりやすい環境が出来ている。

そこにかけるコストはこれまでと比べると文字通り前提が変わりつつあるように思える。

その中でどういうことを我々は考えていかなければならないのか。

どの部分を誰が担当するのか。

新しい前提で考えたときに自社組織というプロダクトをどう考えるべきか。

頭を悩ませることになりそうだ