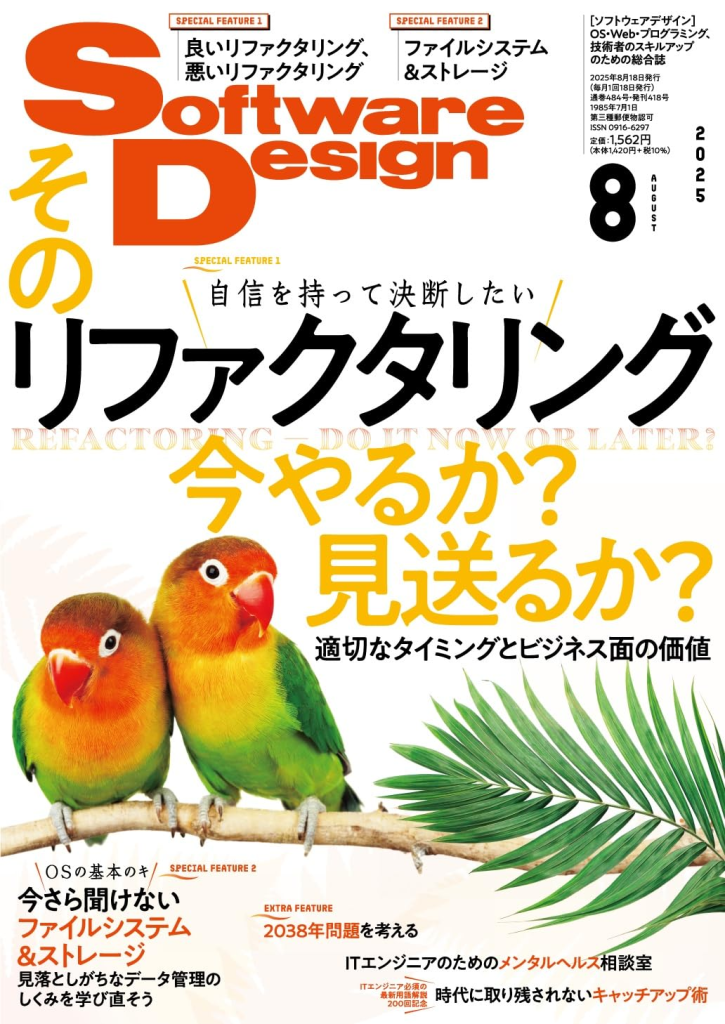

Software Designの7月号が届いたので読んだ。だいたい

Software Design (ソフトウェアデザイン) 2025年7月号

今月号の特集はRustとデータ分析のためのSQL講座。

Rust

注目はしているものの、Rust…案件で名前が上がったことはないんですよね。

このあたりは、受託ではなかなか出てこないような気がします。

OSSのツールなどがRustに置き換えられているというような話も以前に聞いてはいましたが、直近ではRustの複雑さについていけずにGoLangもそれなりに増えて、パフォーマンス上もいいという話も聞くし。

このあたりの言語選択は難しいところです。

私自身はC++をそれなりの期間やっていたので、なんとなく基本はできそうですが、やはり実際にコードを書いて考えないと駄目ですね。

とりあえず、サラッと概念だけは抑えておきつつ、機会を伺いたいかと

データ分析のためのSQL講座

アプリケーション開発主体でSQLを考えているのと、使っている関数や考え方が違うところに結構違和感を感じました。

これが、データ分析向けのSQLだとこうするべきって話なのかどうかがちょっと気になります。

特に、概念設計の順序というか、アプリケーションでSQLを書く場合は、駆動表となるテーブルを軸に、付属情報としてのマスタテーブルを結合していくイメージでした。

本特集では、そうではなくマスタからスタートしているように見えています。

おそらく、1つのSQLで完結させるのではなく、データウェアハウスなどで事前に結合済みのテーブルを作成するためにそうしているのであるとは思うのですが、このあたりの考え方は実際にDWHを構築するシーンでは気をつけないと行けないかな、と思いました。

ふむぅ。

その他連載

今号で、「RAGアプリケーション評価・改善の極意」と「実践データベースリファクタリング」の連載が終了。

実践データベースリファクタリングは結構面白い読み物ではあったのでちょっと残念です。

データベースのリファクタリングと聞くと、なかなか現実的な話には思えないのですが、労力を割いてもどこかでやらないと行けないのであればやるしかなく。。。

構築時の設計でカバーできればそれに越したことはないんですけどねー。

わからんものはわからんし、そこまで初期に工数をかけられないとか色々考えると、世の中の世知辛さと自分の思いの至らなさにただただ悲しくなるばかりです。

今日も頑張っていきましょう