Electronを利用してのアプリケーション開発で、いくつかの選択肢が存在するけれど、どうせならNext.jsやTypeScriptを使ってみたいと思っていた。

いくつか探したところ、ちょうどいいサンプルがあったのでそれをベースにアプリを作ることにする

Electron with Typescript application example

https://github.com/vercel/next.js/tree/canary/examples/with-electron-typescript

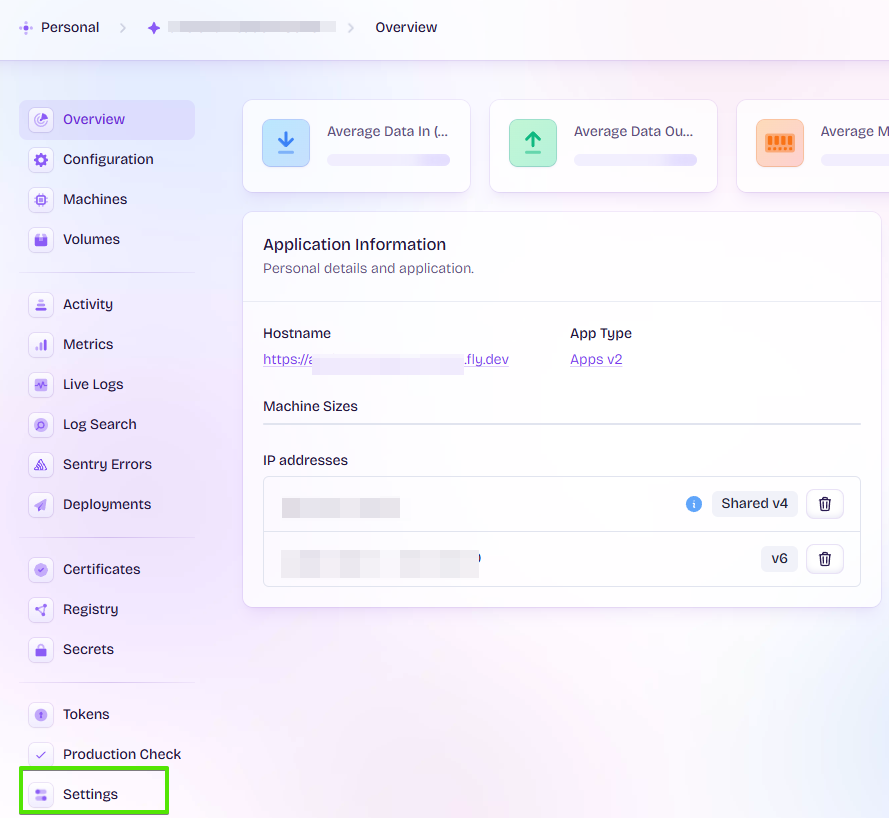

利用の方法はReadmeにかかれているが、下記のような形(プロジェクト名をelectron-exampleにした場合

npx, yarn , pnpmそれぞれ書かれている

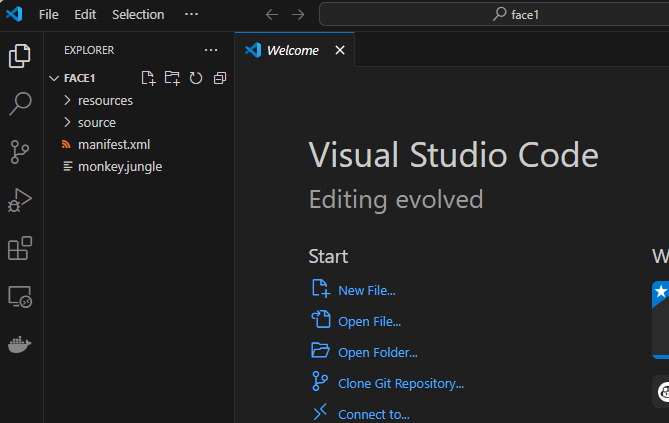

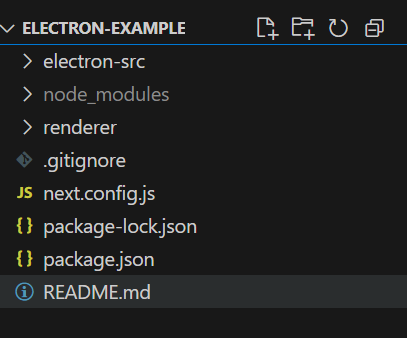

npx create-next-app --example with-electron-typescript electron-exampleyarn create next-app --example with-electron-typescript electron-examplepnpm create next-app --example with-electron-typescript electron-exampleこれで作られるフォルダ構成としてはざっくりこんな感じ

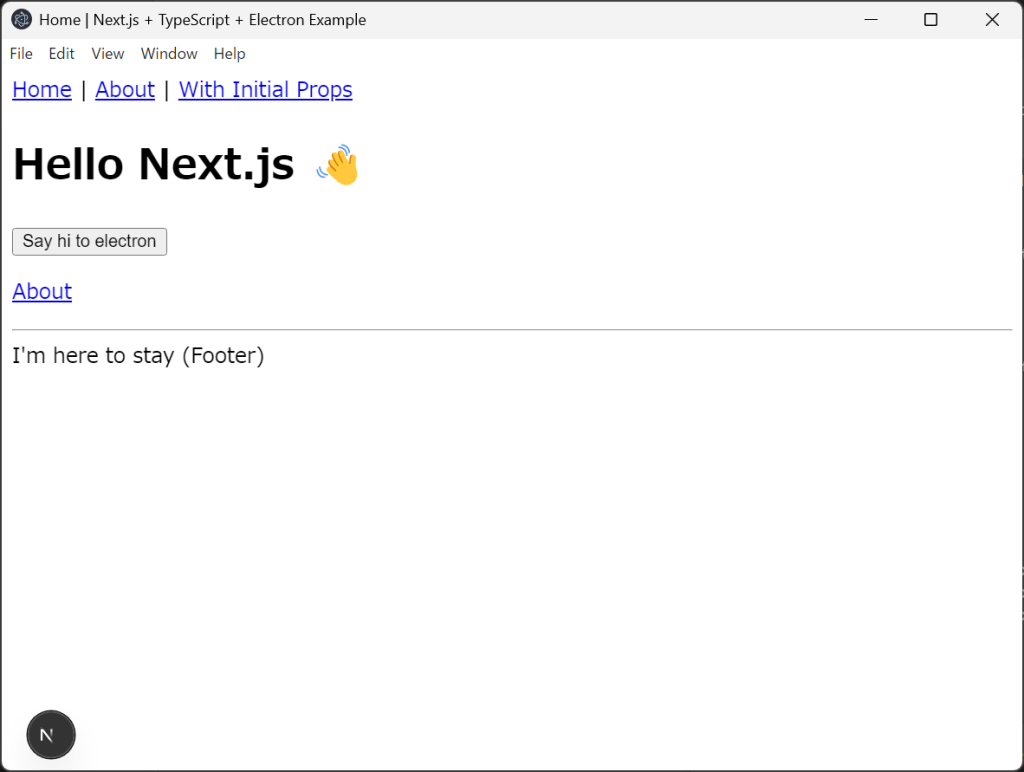

npm run devを実行してみると

起動した。

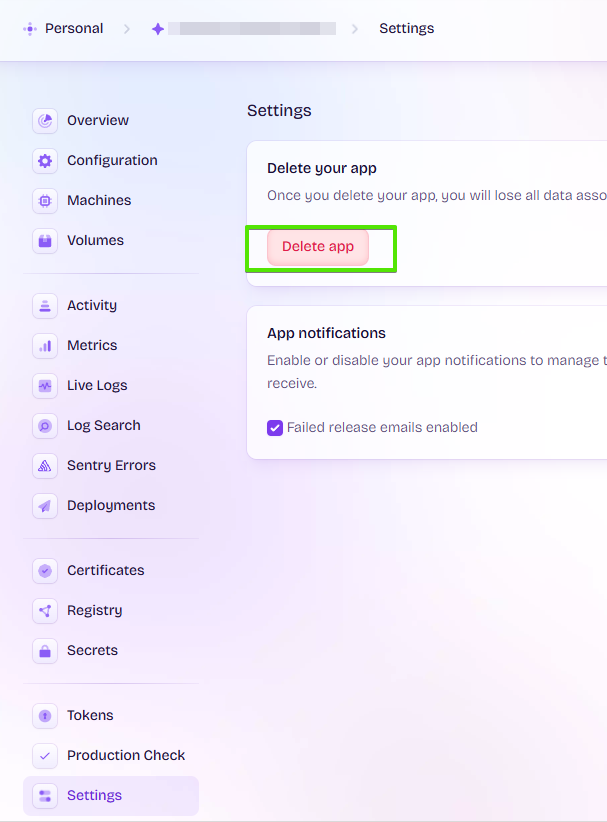

ハマったこと

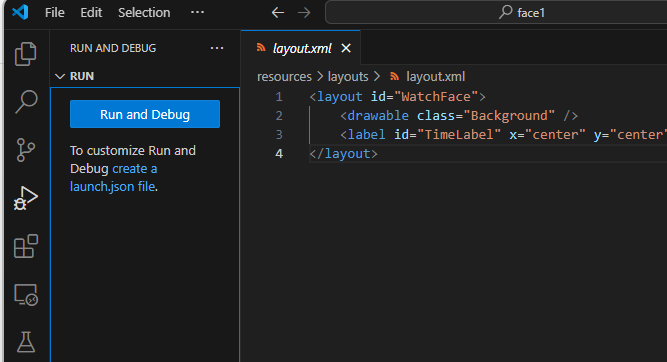

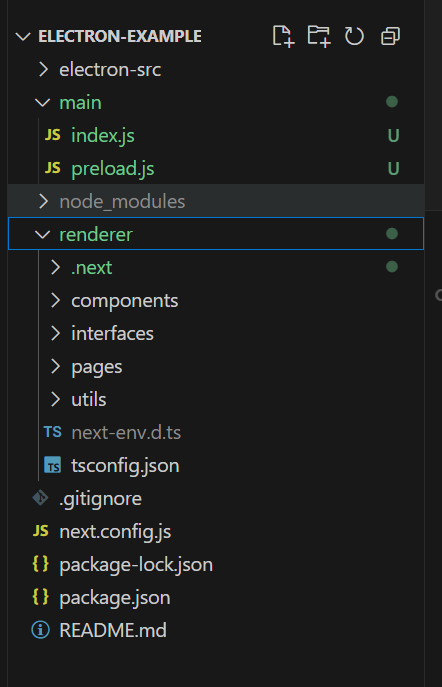

Electron超初心者のわたしがハマったこととしては、、build後のフォルダ構成が下記のように増えたことだった。

今振り返って考えてみると、これはTypeScriptをコンパイルしてできたファイルになるので、それらは管理対象外なんですよね。

チュートリアルやQiitaを見ながらいじっていたので、main/index.jsやそれをコピーしてmain/main.js等としたりしていたので全然動きませんでした。

それらを考えるとコンパイルによって自動生成されるコードはGithubの対象外にするべきなので、gitignoreは下記を追加しています

/.next/

/out/

main

dist

renderer/.next

renderer/out修正してもビルドしたらもとに戻ったり、思ったものが表示されなかったりと、余計な時間を使ってしまいましたが、ようやくスタートできそう