マラソンレースに出るたびに気になっていたワラーチ。

なんでビーサンで走っているんだろう?っていう興味本位以外の何者でもないですが。

足が鍛えられる!なんて話も聞くので、まぁまずは試してみようと作ることにしました。

基本的にはこちらの作り方を見て作りましたので、詳しい作り方はこちらを参照いただければと思います

不器用でも作れる!プロ的に考えて【最高なワラーチ】の作り方|こば👟義肢装具士|1万人以上の足を診た靴屋

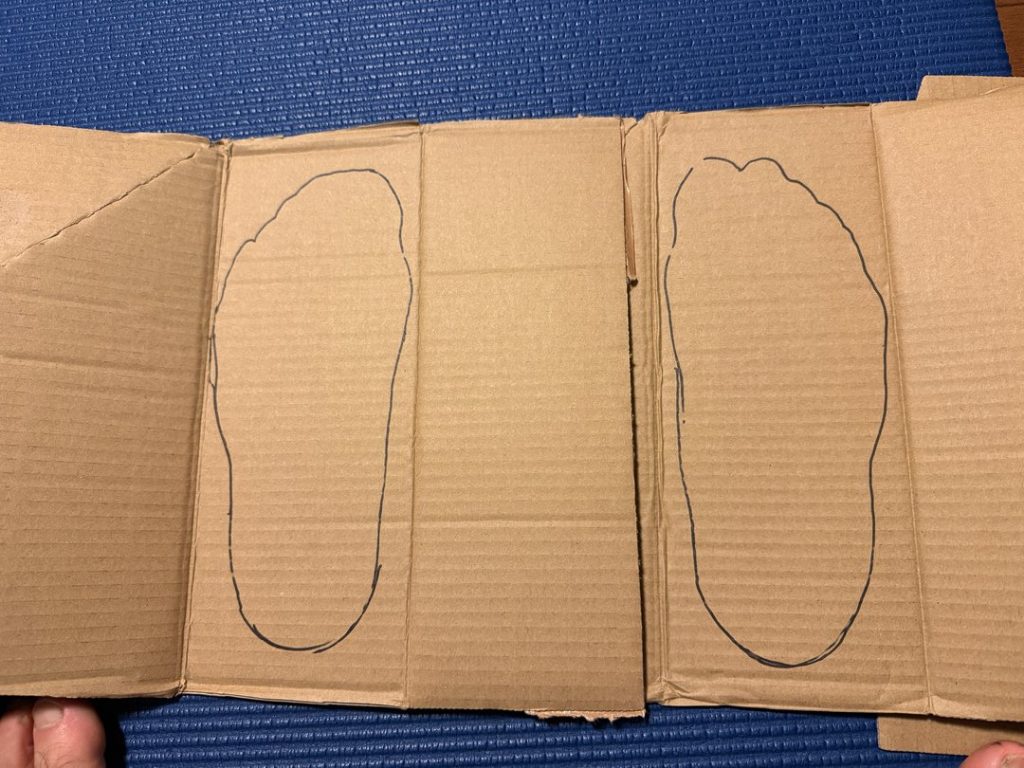

型作り

まずは段ボールで足型を。

以前、ASICSの店舗で図ってみたときに微妙に左右差があったんですよね。

せっかく自作するので、左右でそれぞれ型を作ってみることにしました

少し余裕を、という話だったのでちょっと大きめにハサミでカットしました。

ビブラムシートのカット

今回、ベースとなるビブラムシートは先に紹介したサイトに書いてあったものを何も考えずに購入したのですが、横幅が結構ギリギリでした。

型紙に沿ってビブラムシートをカット。

足を載せると、かなりつま先に余裕がありますね。このあたりは調整します。

穴あけ

大きさの調整はあとからでもできるので、靴紐を通す穴を開ける必要があります。

あらかじめビブラムシートに穴あけ位置をマークしておき、穴を開けます

紹介サイトでは、簡単に穴があきそうな印象を少なくとも私は受けたのですが、結構硬かったです。

簡単に穴が空くようであれば耐久性として問題があるので、穴を開けるのに力が必要なのはあとから考えればわかるのですが、結構ハンマーで叩きました。。

紐を通して無事に完成。

なんかいい感じっぽくないですか!

ちょっと余った紐が汚らしいですが、このあたりはなんとでもなるでしょう。

ビブラムシートをカットしていったのですが、どの程度カットするべきなのか、正解があるものではないと思いますが迷います。

一旦上記のような状態で使ってみてから考える感じですね。

なにはともあれ、これで私もワラーチユーザです。

来たるべき、次のマラソンレースに向けて積み重ねていきますよ!