昨日に続いての整理となります。

昨日はこちら

手持ちNFTの現状整理(CNP関係)

https://kaerugekogeko.com/wp/%e6%89%8b%e6%8c%81%e3%81%a1nft%e3%81%ae%e7%8f%be%e7%8a%b6%e6%95%b4%e7%90%86%ef%bc%88cnp%e9%96%a2%e4%bf%82%ef%bc%89/

ちなみに現在価値としては1ETH = 166160.49で計算しています

Aopanda Party

https://opensea.io/ja/collection/aopanda-party

| Time | Event Type | Title | 個数 | 価格(ETH) | 手数料(ETH) | 合計金額(ETH) | 合計金額(JPY) |

| 2022/10/30 13:39:59 | Mint | Aopanda-Cheeks-whirlpool#9099 | – | 0.0010 | 0.00088 | 0.0019 | 431.077984 |

| 2022/10/30 12:00:59 | Mint | Aopanda-Cheeks-original#2793 | 2.0000 | 0.0020 | 0.00274 | 0.0047 | 1086.866832 |

合計取得金額(JPY):1517.944816

平均取得単価(JPY):505.9816053

現在フロア単価(ETH):1.48

現在フロア単価(JPY):245917.5252

推定保有金額:737,752.58

収支:736,234.63

アニメータでもあるaoさんがファウンダーを務めるAopandaParty。こちらはいずれもALを頂いての取得となっているので、当然ならがプラスになっており、保有し続けています。

青ぱんだは、正直言って絵柄的には可愛すぎるので、40代おっさんがこれを持っているのはどうなんだ??という、よくわからない思いが頭によぎってしまったために買い増しをしていませんでした。。。

年末にはアプリもリリースされましたね

インストールはしたものの、遊び方をまだ確認できていません。。。

青ぱんだ自体、そもそもNFT以前からaoさんが活動されていたので知名度はあるので、キャラクターの可愛さもあるのでIPとしてはいいのですが、それらにつられてNFTの価格まで上がるのかな?というのが気になるところです。

このあたりのNFTの価値に関しては難しいところですね。

NFT以外で楽しめるのであれば、その人達はそちらで満足するでしょうし。オリジナルがNFTにないIPに対して、わざわざNFTを持つ意味は考えさせられるものです。

ShikibuWorld

https://opensea.io/ja/collection/shikibu-world

| Time | Event Type | Title | 個数 | 価格(ETH) | 手数料(ETH) | 合計金額(ETH) | 合計金額(JPY) |

| 2022/12/12 15:54:47 | SafeTransferFrom | ShikibuWorld #8965 | – | 0.0000 | 0.00087 | 0.0009 | 150.28293 |

| 2022/12/11 16:45:47 | Buy | ShikibuWorld #8965 | – | 0.4200 | 0.00289 | 0.4229 | 73026.08303 |

| 2022/12/11 11:01:35 | Mint | ShikibuWorld #4682 | – | 0.0010 | 0.00215 | 0.0032 | 543.95271 |

合計取得金額(JPY):73720.31867

平均取得単価(JPY):36860.15933

現在フロア単価(ETH):0.52

現在フロア単価(JPY):86403.4548

推定保有金額:172,806.91

収支:99,086.59

BUSONさんがファウンダーを務めるキャラDAOのしきぶちゃん。

じゃがりこの一部パッケージにも使われているので見たことがある人もいるのではないでしょうか

「じゃがりこ」が8人のクリエイターと期間限定コラボレーション!

『あげりこ』を楽しくするキャラクターパッケージが登場!

2022年9月下旬頃から、全国で順次切り替え

https://www.calbee.co.jp/newsrelease/220926.php

ミント当日は、子供の部活送迎でバタバタしながらミントしたり購入したりしていました。

ShikibuWorldは、脆弱性をつかれたお陰でミント当日は結構荒れていました。

私も早押しMint権を持っていたものの、そもそも早押しMint自体が急遽取りやめになったためにMintとしては1体。

当日に、ハッカーにまけんな!って感じで勢いだけで1体2次流通で購入しています。

結果的には2次流通で取得した価格は直近の上げでなんとか超えてくれたものの、完全に勢いだけの高値掴みでした。

まぁ、ある意味しょうがないですし、そういうものだと思うしか無いですね。

1体はALをいただけたので、欲を言えば・・・というところですが、あまり”たられば”を言っていてもしょうがないので。

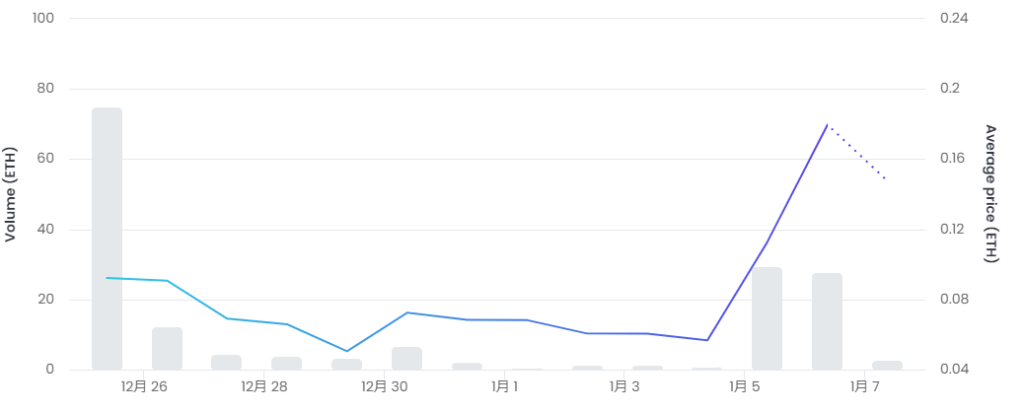

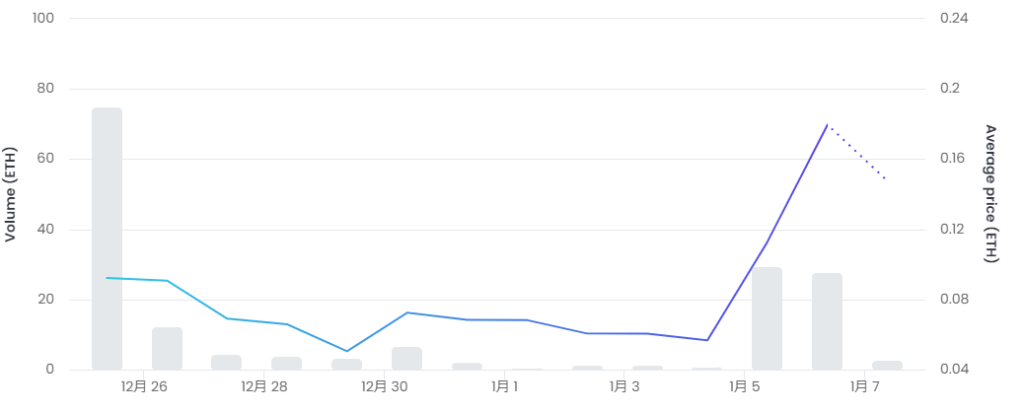

あまりフロア価格を追いかけていませんでしたが、12/19, 12/24 に大きくフロア価格を下げているのがグラフから見て取れます。

何があったのかな?とキャラDAOを見てみると、ちょうどこのタイミングで、セール時にミントできなかった確定AL持ちの人+早押しミント権を持っていた人に対してのプライベートセールの案内が出ているんですよね。

これらの人に関しては、ミントはすることできたものの、パブリックセール時に取得できなかったことから不満が溜まっていたのかもしれません。本当のところはわかりませんが。

ちなみに私はと言うと、当然のことながら抽選に落ちてます・・・。

今思えば、抽選に落ちた時点で買いに走ればよかったのか!!

結果的にはイレギュラーなケースでの2次販売みたいな状態になっているので、他のプロジェクトで2次販売を行うケースとの類似性はあまり無いのではと思いますが、そのタイミングでのフロア価格はちょっと見ておいても面白そうですね。

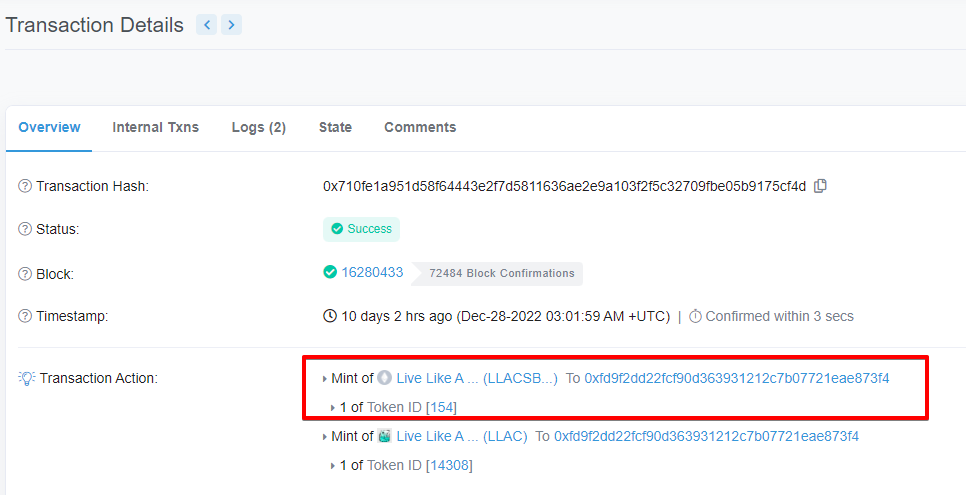

Live Like A Cat-neko no youni ikiru-

https://opensea.io/ja/collection/live-like-a-cat-nekonoyouniikiru

| Time | Event Type | Title | 個数 | 価格(ETH) | 手数料(ETH) | 合計金額(ETH) | 合計金額(JPY) |

| 2022/12/28 12:01:59 | Mint | Muimi #14308 | 2 | 0.001 | 0.00417 | 0.00517 | 841.719945 |

合計取得金額(JPY):841.719945

平均取得単価(JPY):420.8599725

現在フロア単価(ETH):4.4

現在フロア単価(JPY):731106.156

推定保有金額:731106.156

収支:730,264.44

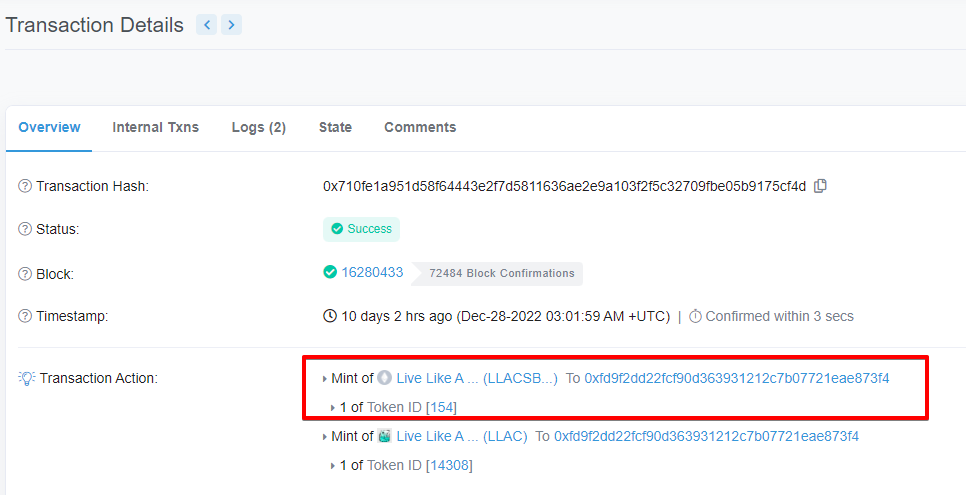

年末にローンチされたLLAC。ありがたいことに1つALを頂いたのでMintしています。

というか、価格が高すぎてちょっと今の手持ちでは2次流通で獲得するのはためらわれるところ・・・。

しかしここ数日でもフロア価格が倍増しており、このビッグウェーブに乗るしか無いのか?と思わなくもないけれど、それでうまくいった試しがないので今のところは我慢する。

そして、大体私の行動は外れるので今はまだ買いどきなのかもしれない。

そもそも期間が短すぎるので、値動きとしてはあまりグラフを見る意味はないのかな、と思わなくもない。

履歴を見ると、個数が2となっている。

事前に聞いていた話として、SBTが配られるのでおそらくそれだと思われるがOpensea上ではSBTが見ることができない。

Ethherscanでトランザクションを見てみると、たしかにSBTがMintされていることが分かるので、Opensea側で対象外としてしまっているんだろう。

Openseaが何を持って対象としたり、非表示扱いしたりするのかは結構よくわからないな。。。

CryptoNinja Children

https://opensea.io/ja/collection/cryptoninja-children

| Time | Event Type | Title | 個数 | 価格(ETH) | 手数料(ETH) | 合計金額(ETH) | 合計金額(JPY) |

| 2022/12/25 12:12:47 | Mint | Oto-Red #0158 | 2.0000 | 0.0020 | 0.00174 | 0.0037 | 606.12871 |

合計取得金額(JPY):606.12871

平均取得単価(JPY):303.064355

現在フロア単価(ETH):0.159

現在フロア単価(JPY):26419.51791

推定保有金額:52,839.04

収支:52,232.91

CNCを取り上げるの忘れていた。

CNCに関しては、忍者寺子屋というフリースクールの応援的位置づけとのことで、格安Mintということもあって購入してそのままだったけど、思った以上にフロア価格が上がっていますね。

1月、3が日を過ぎてから急に値上がりしたのか。。。

プロジェクト側から特に新しい材料が出たわけでもないので、完全に外部要因なんでしょうね。

どこかで買い増しをするのも有りなのですが、こちらも絵柄が可愛すぎるww

CryptoAnime Labs – CryptoNinja – ShurikenNFT –

| Time | Event Type | Title | 個数 | 価格(ETH) | 手数料(ETH) | 合計金額(ETH) | 合計金額(JPY) |

| 2022/11/5 11:59:35 | Mint | #581 | 51.0000 | 0.4200 | 0.00497 | 0.4250 | 96538.31005 |

合計取得金額(JPY):96538.31005

平均取得単価(JPY):1892.90804

CryptoNinjaのアニメ応援クラファンです。

こちらは、市場価値は無いのでどういう扱いにするのか?は非常に難しいところですが、支出はしているので記録としてはとどめておこうかと。

ちなみに、購入個数が51となっているのは、パスポートSBTが1つと手裏剣NFTを50個の内訳になります。

SBTのように売買ができないものの購入に対しての、NFTの市場価値に関しての考え方ってどうなんでしょうね。。。

実際問題で言えば、これを持っていることでALを獲得する可能性が上がる、情報を入手することができる。

また、アニメが実際に出来上がった段階で先行してなにかの権利が得られるとかそういう期待はあります。

それが取得総額の当時約10万以上の価値を出してくれると期待する形でしょうね。

全体感

他にもちょこちょこと買ってはいるものの、SBTであったり遊び企画だったりなのでそれらは除外とします。

ETH自体が購入時の価格で考えると対円で値下がりしているので、それらを踏まえても全体的にやっちまった取引をしている割には善戦しているのではないでしょうか。

実際の収支は、更にETHをいくらで購入したのかなどのパラメータも入ってくるので本当にこのあたりの計算は複雑です。

NFTの価値基準に関しては難しいところですが、株と異なり、所有しているNFTに対して関わりを持ち、価値があがるような活動を行うことで手持ちのNFTの価値を上げていくという動きが健全なように思えます。

一方で、Discordを主戦場としてプロジェクトが動いているわけですが流れが早く、複数のプロジェクトに対して価値を上げる活動に関わっていくというのは少し現実的ではない気もしています。

自分自身の時間の使い方含め、あまり無理が来てNFT疲れを起こさないように関わっていきたいものです。

そういう意味では、定期的にこういう形で振り返りの時間を設けることで手持ちの各プロジェクトチャンネルを確認に行くことができるのは良いかもしれません。

まぁ、なんか結果的に「お前、取引下手くそ杉wwwww」って思われているだけな気もしますが、気にしません。