GitLab Handbookで1on1を学んでいる際にはNotebookLMを使ってみました。

普段、英語の翻訳にはChromeの機能を使っているのですが、翻訳の精度は物によって悪く、Handbookはあまり向いていない印象。

NotebookLMに翻訳を依頼すると丁寧に翻訳してくれました。

いいじゃないか。

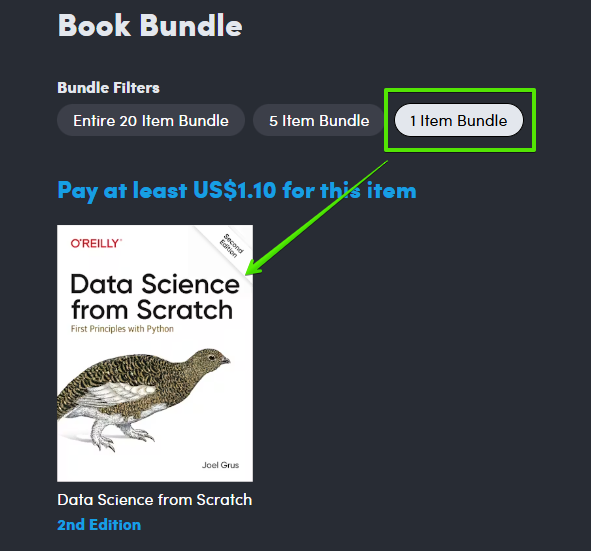

で、見ていたら

インフォグラフィックの機能が付いているのに気づきました。

Geminiが誇るNanoBananaでしょうか。もはやワクワクが止まりません。

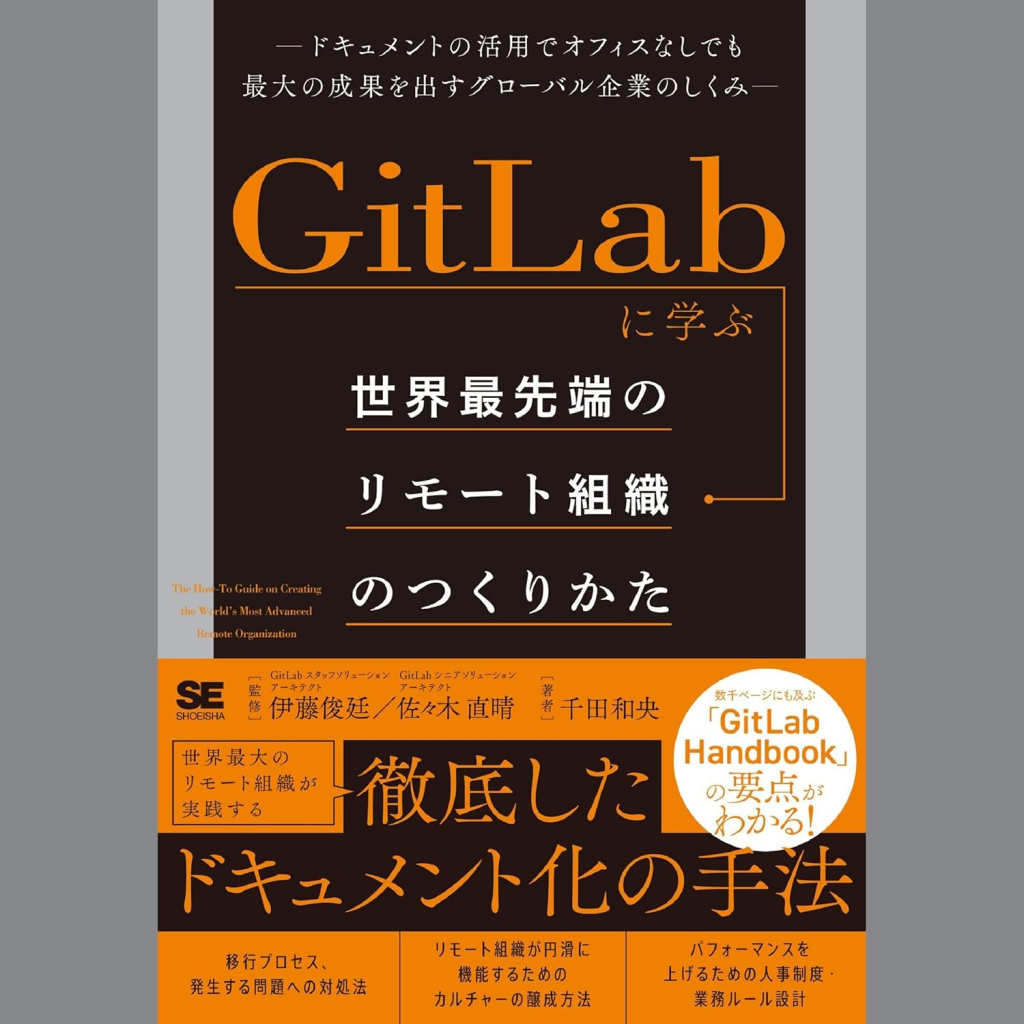

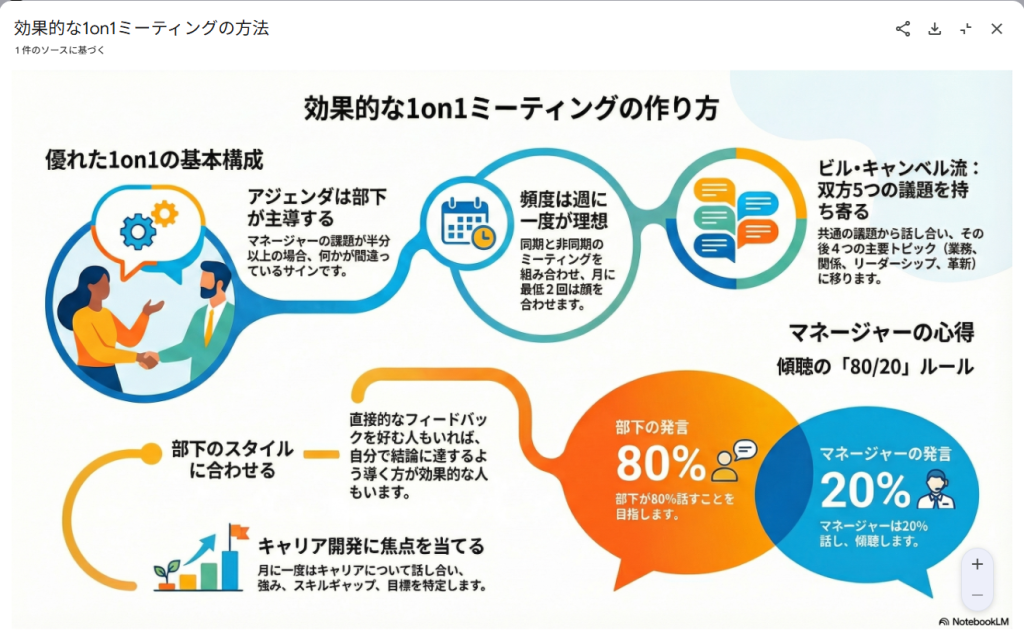

早速1on1に関してのインフォグラフィックを作ってみました

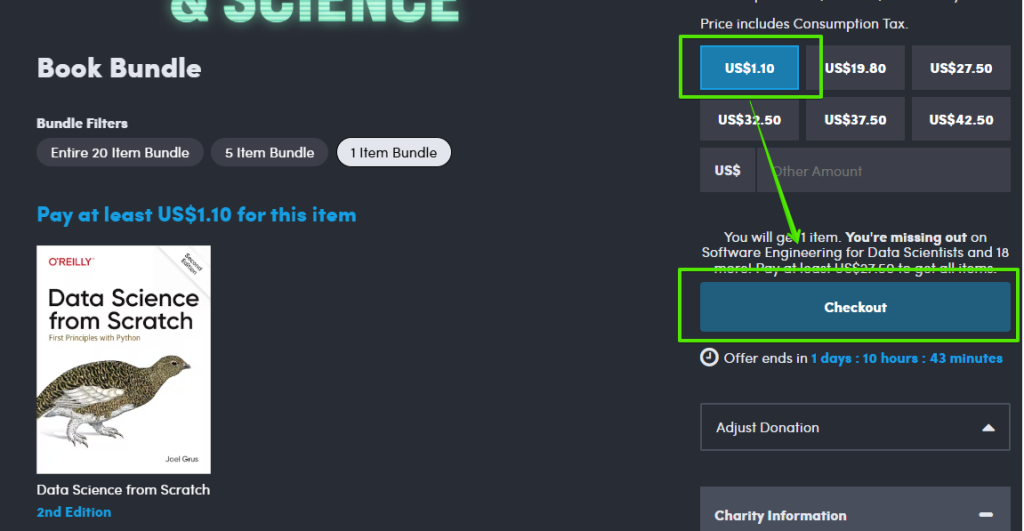

思ったより美しい!!!

ただ、私がHandbookを読んで思った、シーン別に関しての情報がバッサリと抜け落ちてしまって1on1としては、なんだかありきたりな内容に見えてしまいます。

ちょっと残念です

どうやら、チャット部分の会話の内容をインフォグラフィックにしてくれるわけではなく、ソースからインフォグラフィックを作っているようですね。

それを考えると、NotebookLMではなく普通にGeminiにやってもらったほうが良いような気がします。

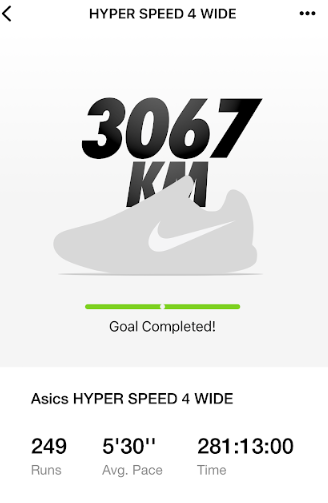

Geminiに作ってもらった。。。けど、ちょっと違う感じ。

うーん、インフォグラフィックって難しいな

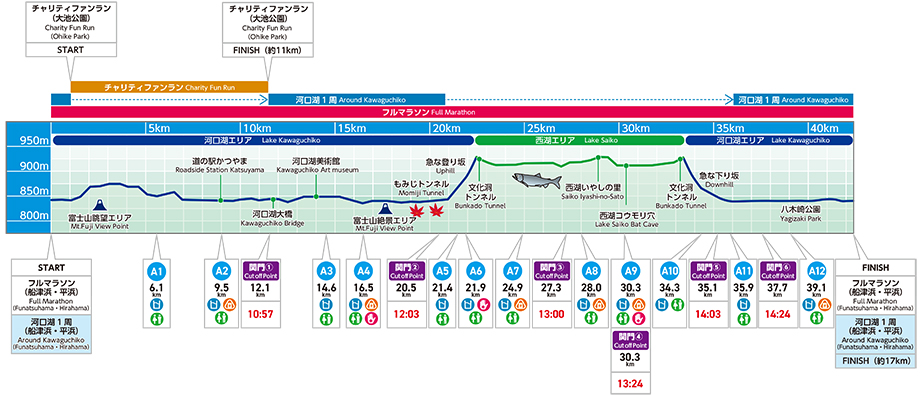

GitLab 1-1 ガイドライン

チームメンバー主導の、コーチングと成長のための専用時間

1. ミーティングの核となる目的

1-1は単なる状況報告の場ではありません。以下の4つの柱を中心に、チームメンバーの成功を支援する時間です。

コーチング

答えを与えるのではなく、質問を通じて内省と成長を促します。

ブロッカー解消

仕事の障害を特定し、マネージャーが迅速に取り除きます。

権限付与

チームメンバーに自律性と責任を与え、自走を促します。

関係構築

信頼と心理的安全性を築き、本音で話せる関係を作ります。

2. 議論の黄金比率 (25%ルール)

GitLabでは、1-1の時間を意識的に配分することを強く推奨しています。特に「キャリア開発」は後回しにされがちですが、必ず25%の専用時間を確保する必要があります。

-

キャリア開発 (25%)

長期的なスキル習得と将来の役割についての対話。この時間は他のトピックに譲ってはいけません。

-

幸福度・ウェルビーイング (25%)

燃え尽き症候群の防止、ワークライフバランス、メンタルヘルスの確認。

-

フィードバック・承認 (25%)

最近の成果への賞賛と、改善のための建設的なフィードバックの交換。

-

ブロッカー・組織課題 (25%)

日々の業務進捗ではなく、構造的な障害や組織的なフラストレーションの解消。

3. 会話の主導権と責任

1-1はマネージャーのための時間ではなく、チームメンバーのための時間です。発言量のバランスが重要です。

🧑💻 チームメンバー (75%)

役割: 議題の所有者・推進役

- 議題を事前に準備する

- 懸念や成功を率直に共有する

- 必要なアクションを明確に要求する

🧑💼 マネージャー (25%)

役割: 傾聴者・コーチ・ブロッカー解消人

- 話すよりも聞くことに集中する

- 質問を通じて解決策を引き出す

- 約束したアクションをフォローアップする

4. 推奨されるプロセスフロー

効果的な1-1のための理想的なサイクル

事前準備 (非同期)

共同編集ドキュメントに議題を記入。軽い話題はSlack等で事前に解決。

ミーティング (50分)

重要なトピック(キャリア・幸福度)に集中して議論。

アクション定義

誰が、いつまでに、何をするかを明確にし、ドキュメントに記録。

フォローアップ

次回の1-1で進捗を確認。継続的なサポート。

💡 深い議論のための質問集

🚀 キャリア開発

- ❓ 今後6〜12ヶ月でマスターしたい新しいスキルは何ですか?

- ❓ 次に目指したい役割のために、今何を準備すべきでしょうか?

❤️ ウェルビーイング

- ❓ 今週、最もエネルギーを消耗したことは何ですか?

- ❓ 現在のワークロードは持続可能だと感じますか?

💬 フィードバック

- ❓ 私(マネージャー)が改善できる点やサポート不足な点はありますか?

- ❓ まだ十分に評価されていないと感じるあなたの成果はありますか?

🏢 組織課題・ブロッカー

- ❓ あなたの生産性を著しく妨げている最大のブロッカーは何ですか?

- ❓ もっと権限を持つべき、あるいは自律的に動けるべきだと感じる分野は?