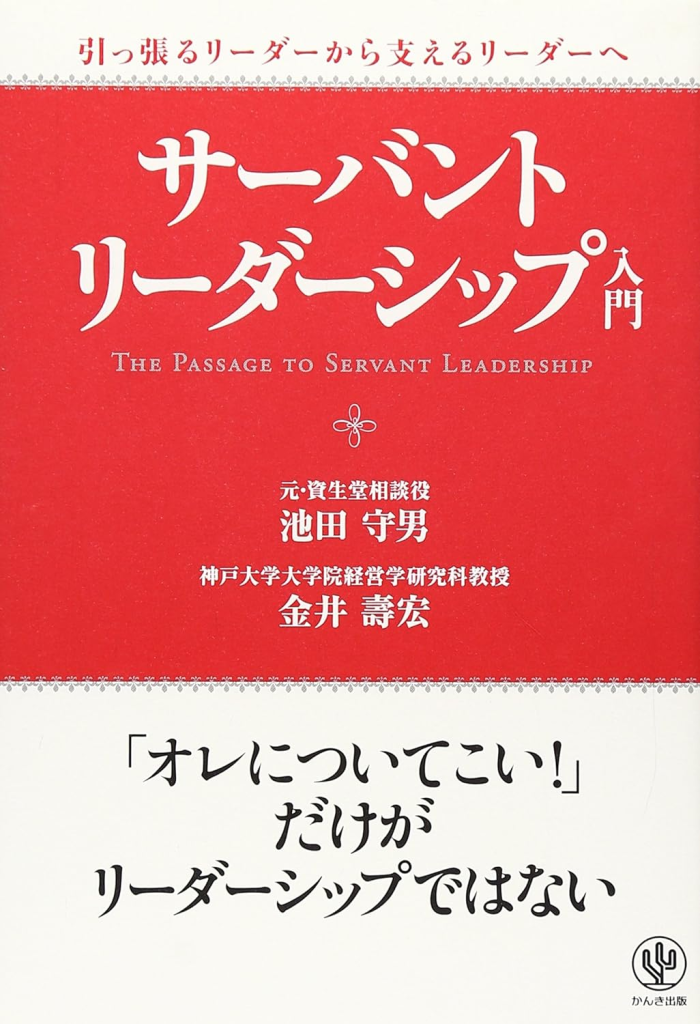

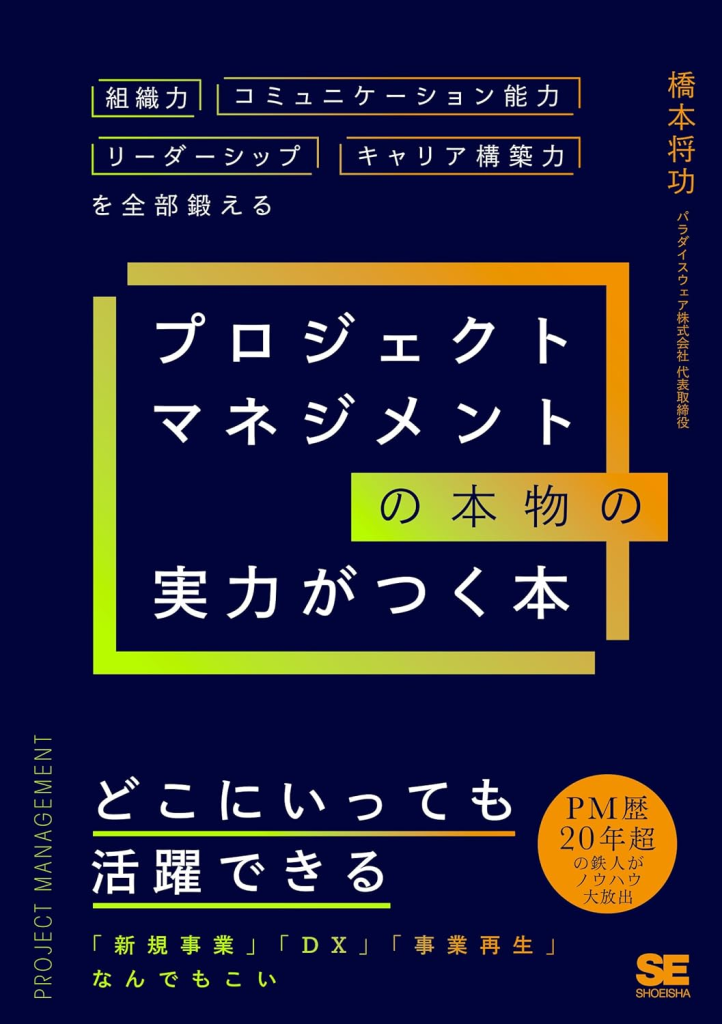

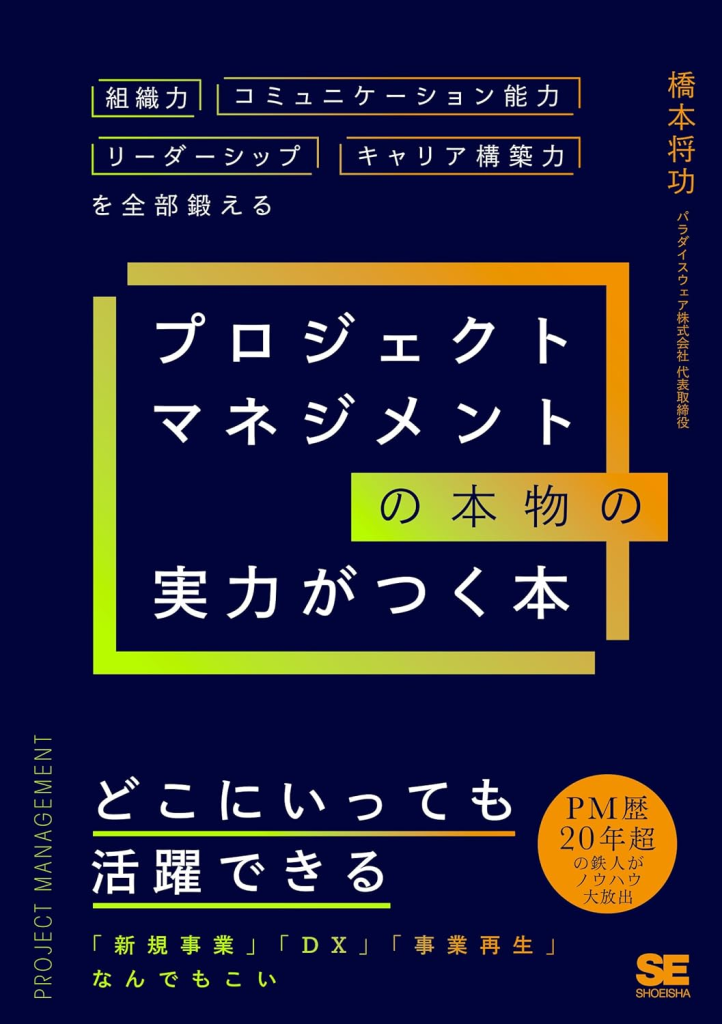

Audibleで「プロジェクトマネジメントの本物の実力がつく本」を読んだ

書名: プロジェクトマネジメントの本物の実力がつく本 組織力・コミュニケーション能力・リーダーシップ・キャリア構築力を全部鍛える

著者: 橋本将功

出版社: 翔泳社

発売日: 2023年10月19日

本書は、いわゆるプロジェクトマネジメントの手法が書かれているわけではない。どちらかというと、マインドセットや組織のあり方といったものが中心となっている。

プロジェクトマネージャー一筋23年の著者が、これまでに経験した失敗から学び得た知見を注ぎ込んだ一冊で、組織力・コミュニケーション能力・リーダーシップの3つの能力を高めるための考え方と行動が丁寧に解説されている。

印象に残ったキーワード

本書を読んで気になったワードをいくつか挙げる。

- 組織のマネージャとプロジェクトのマネージャを兼任しない

- ブリリアントジャーク(有能だが組織に対して悪影響を与える人材)

- 防衛戦・撤退戦となるプロジェクト

- いつまでプロジェクトマネジメントをし続けるのか

- フェーズにおけるプロジェクトマネジメントの労力

- プロジェクトマネージャへの評価と待遇

思い返して特に記憶に残っているのは、「防衛戦/撤退戦」という考え方と、プロジェクトマネージャへの評価・待遇、そして組織マネージャとの兼任に関してである。

防衛戦と撤退戦という考え方

私はこれまで「負け戦に挑む」と表現していた。どう考えても最初から負け戦になるのが目に見えているプロジェクトは存在する。すでに炎上しているケースが一番わかりやすいが、そもそも内容的に無理なのではないかというものを、政治的な理由や業績的な理由で受けざるを得ない状態がそれに当たるだろう。

本書では、それらに対して「最終防衛ラインをどこに置くのか」を定めるべきだと述べている。なるほどと思った。

これは「勝利の定義をどこに置くのか」という話と似ているが、たとえば「プロジェクト完了時に誰も辞めていなければ勝利」といった定義や、場合によっては「プロジェクトを終わらせること」自体を勝利条件として設定せざるを得ないこともあるだろう。

何かしらのライン、目標を持たないと、精神的に全員が潰れてしまうか、ゾンビのような状態になってしまう。このあたりは心の持ちようとして意識していきたい。

プロジェクトマネージャの評価という課題

プロジェクトマネージャの評価に関しては、正直答えが思いつかない。

会社組織における人事制度として、プロジェクトマネージャという職種がどこまで定義されているだろうか。職階としてのリーダーやサブリーダー、マネージャという位置づけはあったとしても、プロジェクトマネージャというのはプロジェクトにおける役割であって、組織上の職階として定義されていないのが私の所属組織である。

そうなると、もちろん評価のタイミングでその業績に基づいて評価は行うが、「プロジェクトマネージャという功績に対しての評価なのか」と問われると悩ましいところだ。技術職上のスペシャリスト的な位置づけとして、プロジェクトマネージャの職階を作ってしまった方がすっきりする気もする。

組織マネージャとの兼任問題

私自身は、プロジェクトマネージャとして動くこともあるが、最近は組織のマネージャに軸足が移ってきている。そもそも、しっかりとプロジェクトを導いていくような難易度の高いことは私には厳しい(組織のマネージャが難易度が低いというわけではないが)。

しかし、兼任している方が世の中的にも圧倒的に多いのではないだろうか。もちろん、何をプロジェクトとして捉えるのかは現場や組織によっても違いはあるだろうが、結局プロジェクトマネージャができる有能なメンバーは、評価された結果、組織のマネージャに任命されそうである。

人事制度として組織のマネージャの方が給料が高い傾向にあり、ある程度昇進してきたら組織を任せる立場に上げないと給料が上がらないという、なんとも本末転倒な理由がありそうだ。このあたりは大きな課題になっていると感じる。

最後に

本書は、プロジェクトマネジメントの実践的な「実力」を身につけたい人、特に新規事業やDXに携わるマネージャー、受託プロジェクトのマネージャー、キャリアアップを図りたいプロジェクトメンバーにおすすめの一冊である。単なるテクニックではなく、プロジェクトマネージャとしてのキャリアや組織との関わり方まで含めて考えさせられる内容だった。