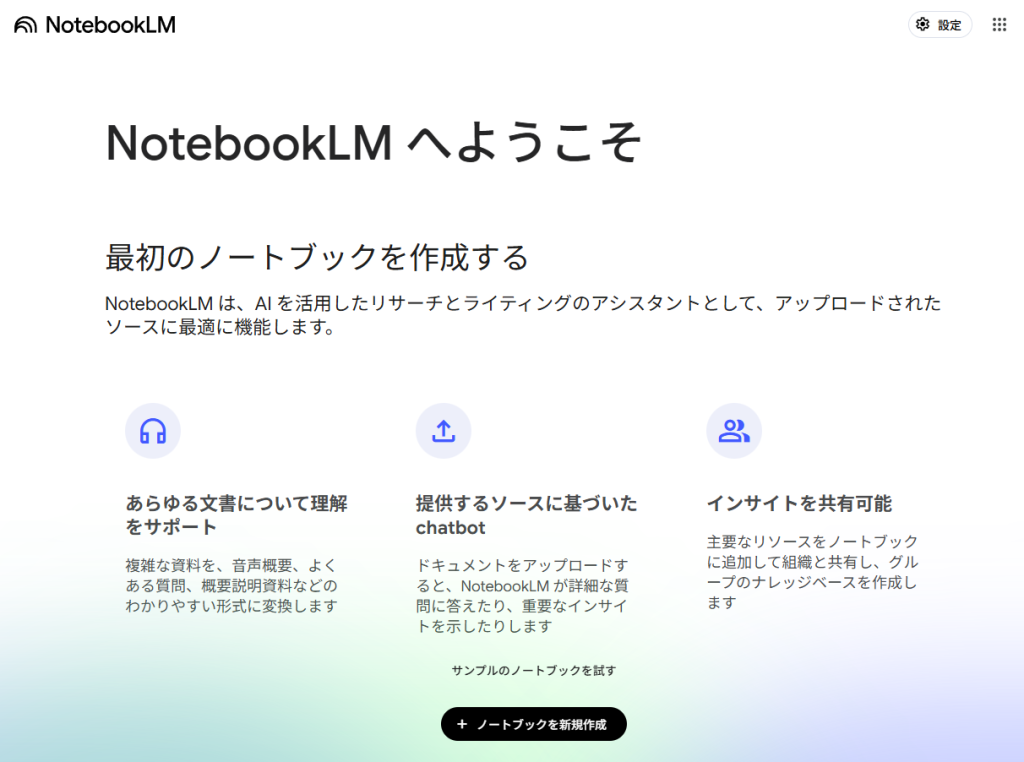

最近話題になっていて、気になっていたものの触っていなかったNotebookLMを触ってみようと!

https://notebooklm.google.com/

アクセスして、”ノートブックを新規作成”を選択すると、ソースを追加する画面になる

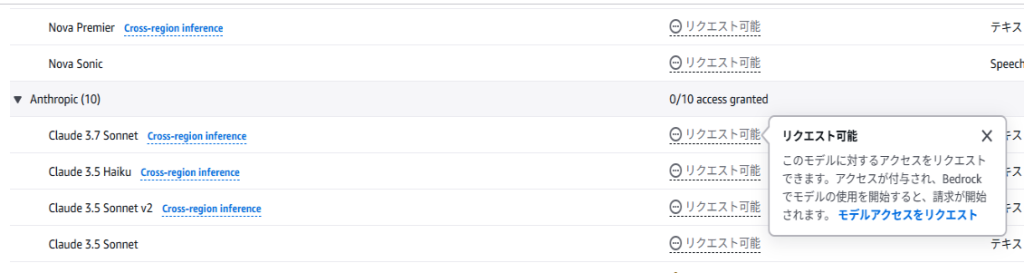

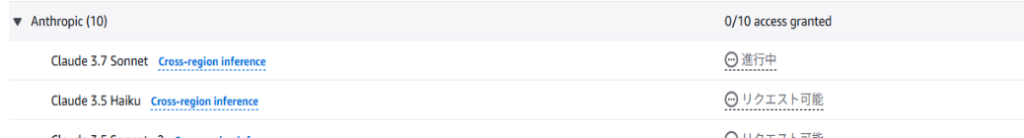

NotebookLMは基本的に最初に何を情報のソースとして回答を作成するのかを指定するところから始まる。

何かいいものがないかなーって思って、GarminConnectから12月くらいからのアクティビティデータを落としてみた

ちなみに、どうやら取り込める形式に制限があり、CSVは受け付けられないという、ちょっと驚きのエラーが出てしまった。

拡張子をTXTに変換することで問題なく取り込むことができる

取り込んでみると、ざっとその中身を解析してくれた。

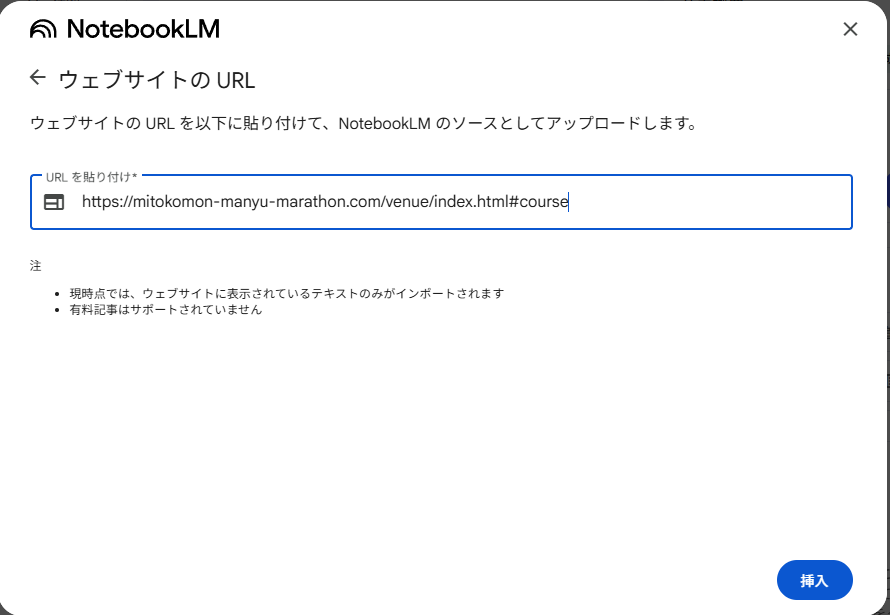

情報のソースとしては、URLも指定することが出来るので、10月に挑戦する水戸黄門漫遊マラソンのコースMAPが提供されているURLを指定してみた

さらに、ASICSのRunnning Data Managerから、昨年12月の湘南国際マラソンのレース記録をダウンロードしてきて突っ込んでみた。

そのうえでチャットに対して試しに打ってみる

入力されたデータはあるランナーの最近のアクティビティとフルマラソンの結果を含んでいます。

2025年の水戸黄門漫遊マラソンで3時間15分の自己ベストを目指したいと考えているので、コースMAPを確認して、適切なペース配分と、その実現に向けたアドバイスを教えて下さいまず、水戸黄門漫遊マラソンで3時間15分(3時間15分 = 195分)の自己ベストを達成するために必要な平均ペースを計算します。フルマラソンの距離は42.195kmです。 目標ペース = 195分 ÷ 42.195km ≈ 4.62分/km これは、1kmあたり 約4分37秒 のペースで走り続ける必要があることを意味します。

次に、提供されたデータから、この目標ペースが現在の走力とどのように異なっているかを見てみましょう。

提供された活動データからわかること:

ユーザーは様々な種類のランニングを行っています(例: ベース、無酸素、スプリント、長距離走、ゴールペースラン、テンポラン、プログレッションラン、スピードリピート、イージーラン、乳酸閾値)2…。多くのランニングの平均ペースは5:00/kmから5:30/kmの範囲です2…。「ゴールペースラン」と分類されているアクティビティでは、2025年2月11日の12.29km走で4:55/km20、2025年1月28日の12.50km走で4:59/km26、2025年1月7日の8.52km走で5:29/km34、2024年12月17日の10.18km走で4:55/km41 といったペースが見られます。これらのペースは目標の4:37/kmより遅いです。

2024年12月1日のアクティビティデータは、距離が42580m(約42.58km)に達しており54、フルマラソン距離を走った記録と考えられます。この時の走行時間は03:42:19でした54。この時の平均ペースは約5:13/kmです (3時間42分19秒 ÷ 42.58km)。このペースは目標の4:37/kmより大幅に遅いです。

他の30km以上の長距離走(例: 2025年3月22日の31.00km走 (2:42:32, 約5:15/kmペース)7、2025年3月15日の30.53km走 (2:38:02, 約5:11/kmペース)9、2025年3月8日の30.29km走 (2:37:01, 約5:11/kmペース)11)も、目標ペースより遅いペースで行われています。

2025年1月13日の「Garmin Run Asia Series – Japan (5K)」では、5.13kmを00:21:15で走破しており、平均ペースは4:08/kmでした31。これは目標の4:37/kmよりも速いペースで、短い距離であれば速く走る能力があることを示しています。

適切なペース配分とアドバイス:

提供されたデータを見る限り、フルマラソンで4:37/kmのペースを持続するには、現在の走力からさらにペースアップとスタミナ強化が必要です。特に、フルマラソン距離やそれに近い距離でのペースが目標よりかなり遅い点が課題と言えます。

1.目標ペース (4:37/km) でのトレーニングを増やす: 現在の「ゴールペースラン」の距離とペースを、目標ペースである4:37/kmに近づけ、そのペースで走れる距離を徐々に伸ばしていく必要があります。短い距離から始め、体力の向上に合わせて距離を延ばしましょう。

2.ロング走のペースを意識する: フルマラソンを見据えたロング走では、単に距離をこなすだけでなく、後半にペースを上げるプログレッション走を取り入れたり、目標ペースに近い区間を設けるなど、ペースへの意識を高めることが重要です。2024年12月1日の42.58km走のラップデータ54…を見ると、後半はペースがかなり落ちています54…。目標達成のためには、マラソン終盤でも目標に近いペースを維持できるスタミナが必要です。

3.速いペースでのインターバルやテンポ走も続ける: 5kmレースで見られた4:08/kmのような速いペースは、スピード能力がある証拠です。乳酸閾値走6… やVO2 Max走11…、スピードリピート28…、ストライドリピート22… といった高強度のトレーニングは、全体のスピード底上げに繋がるため、継続することが推奨されます。

コースMAPについて:提供されたソースには、第10回水戸黄門漫遊マラソンの「コースMAP」への言及があります1。しかし、ソースのテキスト自体にはコースマップの具体的な内容は含まれていません。コースのアップダウンや曲がり角、給水ポイントなどの詳細を確認するためには、ソースにある通り、公式のHPでコースMAPを確認する必要があります1…。

補足事項:

レース当日の天気や体調もペース設定に影響します。

給水・補給戦略もフルマラソンでは非常に重要です。

目標達成に向けて、現在のデータを分析し、目標ペースに合わせた具体的なトレーニングプランを立てていくことが重要です。

感想

うーん、確かに情報のソースをもとに分析してくれている。

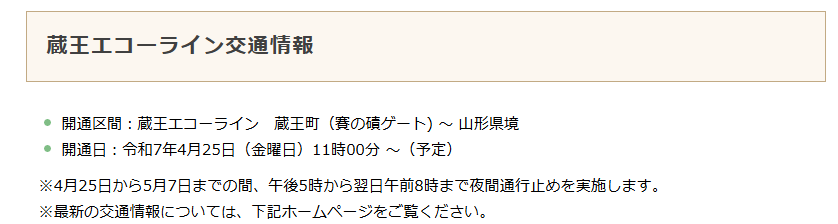

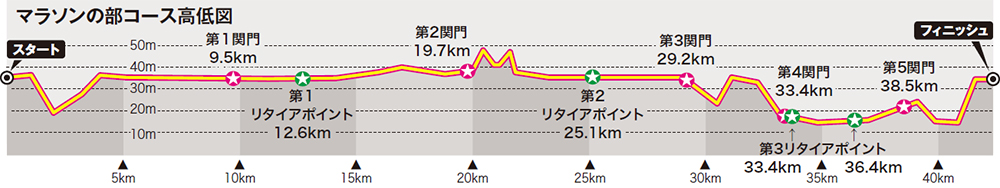

ただ、期待していたこととしては、例えばコースMAPにある高低図

を元ネタとするのと、過去のレース記録からその人の脚質としてどういう傾向があるからペース配分としてはどうしたらいいのか?というアドバイスが得られないかな?と思ったのだけどそれは叶わなかった。

単純に、その目標タイムで考えたら平均ペースはこれで、足りないよね?って算数の話であれば、そりゃわかってるよって話なんですよね。

あと、出てきたデータからすると、基本的にテキスト情報からしか読み取らないようですね。

であれば、高低図ではなくコースの標高がテキストベースで提供、、、もしくはGoogleMap上でのコース提供があれば読み取ってくれるのではないだろうか?と。

こういった、情報がどういう形式で提供されているのか?が結構大事になっていきそうです。

自分が走った記録としてはGarminにしろRunMetrixにしろだいぶデータを活用できる土台が出来てきている用に思える。

今回、練習のアドバイスにしても、そういった論文や書籍をPDF形式で与えてあげればアドバイス内容は大きく変わったかもしれない。

もうちょっとあれこれといじってみたいと思います。