安斎勇樹著「問いかけの作法」を読んだ

問いかけが必要な世界背景

本書によれば、組織はこれまでの経営層が「問題(why)」を定義し、現場が「解決策(how)」を磨き続ける縦割り構造であった「ファクトリー型」から、相互の対話を通じて「問題」と「解決策」を探索しながら、経営層は「理念(WHY)」を探究するという水平的な関係が重視された「ワークショップ型」へとパラダイムシフトしつつあるとのこと。

この、ファクトリーとワークショップという言葉は正直ピンとこない部分はあるけれど、トップダウンで物事を決めていく面と、対話を通じてボトムアップに進めていく比率は、以前とは変わってきているとは思う。

その流れにおいて、「答えを与える」のではなく「質問を投げかける」リーダーシップスタイルが有効性であると。

著者は、真の問題解決や組織の成長は、リーダーが答えを指示するのではなく、チームメンバーに適切な問いかけをすることで生まれると説いています。

なんのために問いかけるのか

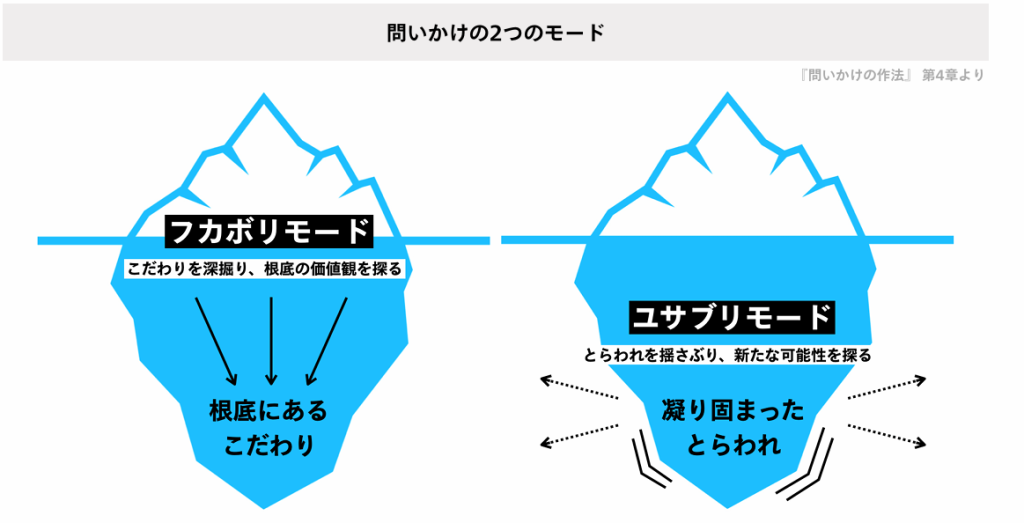

なるほどな、と思ったところとして、問いかけに対しての2つのモードが示されている点です。

チームのポテンシャルを引き出すため、メンバーのこだわりポイントを深堀りしていき、固定観念にとらわれているようであれば揺さぶるための問いかけを行う。

常に「こだわり」を育てていき、「とらわれ」を疑うという点。

チームミーティングにしろ1on1にしろ、良い問いかけをしたいと考えながらも、”良い問いかけ”とはなにか?に関しての言語化がしっかりと出来ていなかったと感じた。

懸念点

そもそも、この問いかけをするにはじっくりとした対話が必要となり、時間がかかりそうな印象は受けた。

もちろん、人と人の関係なので一朝一夕にはいかないのはわかるので、根気強くやっていく必要がありそう。

こだわりにしろ囚われにしろ、当人自身が気づいていないことを話すことになると思うし、それに気づいた後にどう話を持っていくことができるのかは結構博打になりそう。

正直、それが出来たとして、チームのポテンシャル向上につなげることができるのだろうか?はまさに未知数に感じる。

相手のこだわりというものを尊重するのはわからなくもないけれど、それがそのまま仕事においていい価値観となるのかはわからないし、それ以上に優先させる事項も出てくるはず。それを多様性の一言で認めてしまうのは違うと思うわけですよ。

リーダーの腕の見せ所といえばそうなのだけど、果たして問いかけたあとに対しての対応がちゃんと取れるだろうか、それはそれで心配だ。